人工芝の耳トラブルを解決!処理方法と注意点を解説

ロール状の人工芝を広げた際、端にある「耳」に驚いた経験はありませんか?

この「耳」は見た目を損なうだけでなく、機能面でも問題を引き起こすことがあります。

この記事では、人工芝の耳とはどういうものか?トラブルを未然に防ぐための具体的な方法と注意点を詳しく解説します。

耳があることで美観が損なわれたり、芝の耐久性に影響が出たりする可能性がありますが、正しいカット方法を知ることでこれらの問題を回避できます。

さらに、耳がカットされた人工芝を選ぶ際のポイントや、カット時によくある失敗を防ぐためのコツも紹介します。

人工芝の耳とは?

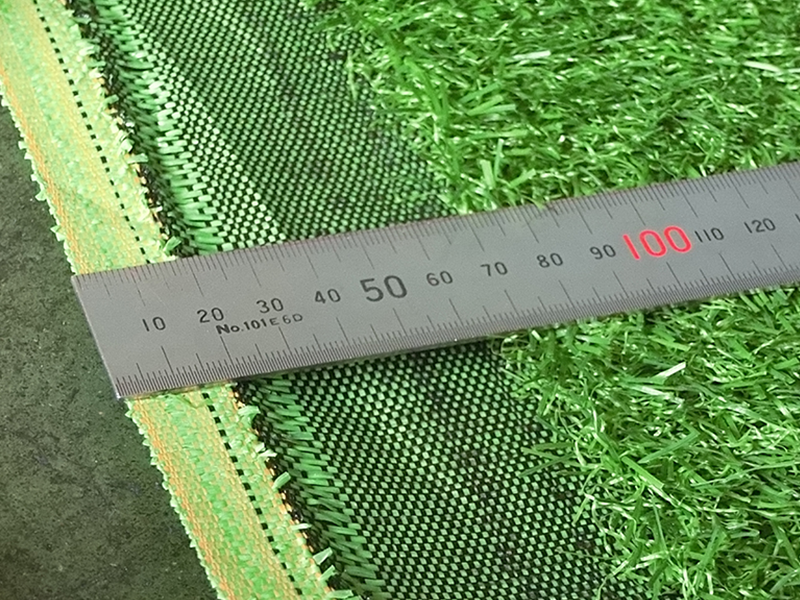

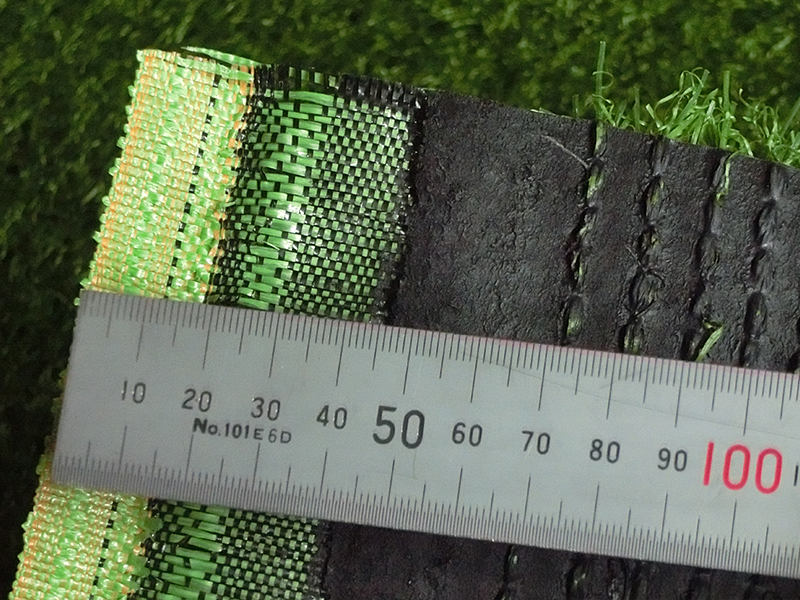

人工芝の耳とは、ロール状の人工芝を広げた際に端に残る余分な部分を指します。

この部分は製造過程で生じる余白で、芝が生えていない下地の基布のみの部分です。

人工芝は「基布」と呼ばれるシートに芝(パイル)を織り込んで作られますが、両端ギリギリまでは芝を織り込むことができないために耳が発生します。

そのためロール人工芝の左右の端には「芝がない基布=耳」ができるのです。

製品によっては片側だけの場合もありますが、一般的な人工芝には「耳」があるのが当たり前になっています。

耳が残ることでの影響

人工芝を設置する際に「耳」が残ると、見た目や機能性に多くの影響を及ぼすことがあります。

見た目の影響

まず見た目の面では、人工芝の耳を残したまま敷設すると仕上がりが不自然になり、せっかくの美しい芝生の印象が損なわれてしまいます。

自然な印象とは反対に一目で人工的なものに見えてしまい庭全体の景観に影響を与える可能性があります。

その理由は、人工芝同士のジョイント部に耳が重なることで継ぎ目が目立ってしまうためです。

特に、複数枚の人工芝を並べて敷設する際には、耳の部分がきれいに処理されていないと並べた時に隙間が生じたり浮き上がったり人工芝同士がうまくジョイントできないというトラブルが発生します。

機能面の影響

次に、機能面での影響について考えてみましょう。

耳が残っているとゴミが溜まりやすく清掃がし辛くなります。

さらに、耳が重なる部分は厚みが出てしまい安全面での問題を引き起こすことがあります。

例えば、歩行中に厚みのある部分に足を引っかけて転倒するリスクが増えたり、風でめくれ上がったりする可能性です。

そして、結果的に人工芝自体が劣化しやすくなり、寿命が縮むことも考えられます。

こうした影響を避けるためには、人工芝を設置する際に耳をきちんとカットすることが重要です。

適切な処理を施すことで、綺麗な見た目を維持し、機能性も長持ちさせることができます。

プロの施工業者であれば、耳の処理も含めたトータルでの仕上がりを考慮することができますが、DIYで行う場合でも適切な道具を用いて慎重に作業を進めれば、プロに負けない仕上がりを実現することができます。

人工芝の耳をカットする手順

人工芝の耳カットは一般的な道具があればDIY初心者でも簡単にできます。

ただし、綺麗な仕上がりにするためには注意点があります。カットに必要な道具、カット手順についてご説明します。

カットに必要な道具

- カッターと替え刃(はさみよりもカッターがおすすめ)

- 定規やガイドバー(アルミ定規など)

- マーカーやチョーク(カット位置をマーキングするため)

- カッターマットやベニヤ板(カットの際に地面や床を傷つけないため)

- 軍手(ケガ防止のため)

カット手順

人工芝の耳をカットする際には、正確かつ安全に作業を進めるために以下の手順を参考にしてください。

- 人工芝の裏面が上になるように広げ、作業するエリアを確保する

- カッターを用意し、刃が十分に鋭いことを確認する

- 耳の部分に沿ってカッターを慎重に進めていく

カットのコツ

- まっすぐなラインを保つために定規やガイドラインを利用することが効果的

- 人工芝の裏側にある芝の編み目(ステッチ)に沿ってカットすることで、より自然な仕上がりを実現できる

- 芝は切らず、裏側の黒い基盤(バッキング部分)だけを切るイメージ

- 1回で切らず、確認しながら数回に分けてカッターの刃を入れていくのがポイント

カットが終わったら、耳がしっかりと取り除かれているかを確認しましょう。

耳を綺麗にカットすることの利点として、つなぎ目が綺麗に見える、端がスッキリして美観が良くなる、ピンや両面テープなどで正確に固定できる、という点があります。

よくある失敗とその防止策

人工芝の耳を整える際に陥りがちな失敗にはいくつかのパターンがあります。

まず、切断面がギザギザになることです。

これは、切れ味が悪いカッターの使用や、切断する際の力加減が原因となることが多いです。防止策としては、切れ味の良いカッターを使用し、一定の力でスムーズに切ることが重要です。

また、切断面を美しく仕上げるためには、事前にしっかりとしたガイドラインを引くことも大切です。

さらに、耳をカットする際に他の部分を誤って切ってしまうこともよくある失敗です。

これを避けるには、カッターを使う際に手元をしっかりと確認し、慎重に作業を進めることが求められます。

余分な部分を切り落とす際には、作業台を利用して人工芝を安定させることでより正確なカットが可能になります。

失敗を未然に防ぐためには、作業前の準備を怠らず、適切な道具を使用し、計画的に作業を進めることが重要です。

耳がカットされている人工芝を選ぼう

耳のカット作業は意外と手間がかかるもので、均一に切り取るためには技術も必要です。

カットの手間を少しでも減らしたい、カットに自信がない、というDIY初心者の方には、あらかじめ耳がカットされた人工芝がおすすめです。

それはDIYや家庭向けに扱いやすくされた特別仕様の人工芝です。

耳がカットされている人工芝は作業の手間を大幅に省くことができるだけでなく、耐久性の面でも優れています。

耳がカットされていることで芝の繊維がしっかりと下地に固定され、風や雨などの影響を受けにくくなります。

これにより、人工芝の寿命が延び、長期間にわたり美しい状態を維持することが可能です。

さらに、耳がカットされている人工芝は長期的なコスト削減にもつながります。

初期投資はやや高くなるかもしれませんが、耐久性やメンテナンスの手間が省けることを考慮すると、結果的にコストパフォーマンスの高い選択となるでしょう。

人工芝を選ぶ際には、耳がカットされているかを確認し、より良い選択をすることをお勧めします。

ふわふわターフは耳なし人工芝

当店で販売している人工芝ふわふわターフは耳なしの人工芝です。

先にご説明した通り、人工芝の製造工程で耳はどうしても発生してしまいます。

しかし、ふわふわターフはその耳をあらかじめカットしてからお客様にお届けしています。

実は、以前、当店で販売していた人工芝は耳付きの人工芝でした。

しかし、お客様から「耳が付いているとカットに手間がかかってしまう」とご意見をいただきました。

施工業者の方からは、「施主の庭で耳カットから作業を始める時間がもったいない」「工期がある現場では特に困る」とご意見をいただきました。

そのようなお客様の声から、耳のない人工芝をお届けしたいという想いが強くなり、人工芝をリニューアルするきっかけの1つとなりました。

そして新たに誕生した人工芝が耳なしの「ふわふわターフ」です。

DIYで人工芝の継ぎ目をきれいに仕上げる方法

耳付きの人工芝であってもそうでなくても、人工芝をDIYで敷設する際に継ぎ目をきれいに仕上げることは見た目を美しく保つために非常に重要です。

最後に、継ぎ目をきれいに仕上げる方法をご説明します。

しっかりと整地

人工芝を敷く前に地面をしっかりと整地し、平坦にすることが基本。

地面が不均一では継ぎ目が目立ちやすくなります。

芝の目を揃える

人工芝を敷く際には、芝の目を揃えることが大切。

芝の目が異なる方向を向いていると、継ぎ目が不自然に見える原因になります。

芝同士をしっかりと固定

専用の固定ピンや両面テープ、接着剤を使用して芝同士をしっかりと固定します。

固定用のピンはシルバーや緑色よりも黒色が断然おすすめです。

芝をかき出す

固定の際は芝同士の間に隙間ができないように慎重に合わせます。

ピンに巻き込んだ芝は掻き出してピンを隠すように整えます。

ブラシで整え芝の方向を揃える

仕上げとして、人工芝全体をブラシで整え芝の方向を揃えます。

この工程を丁寧に行うことで、継ぎ目がさらに目立たなくなります。

これらの手順を守ることで、DIYでもプロ並みの仕上がりを実現することができるでしょう。

まとめ

人工芝の耳トラブルは見た目を損なうだけでなく、耐久性や機能性にも影響を与える可能性があります。

しかし、正しい方法で耳をカットすることで、これらの問題は簡単に解決できます。

適切な道具を用意し、手順に従って作業を行うことで、人工芝を美しく保つことができるのです。

また、耳がカットされている人工芝を選ぶことも一つの手です。これにより、設置後の手間を省き、綺麗な仕上がりをすぐに楽しむことができるでしょう。

この記事で紹介した注意点やコツを参考に、ぜひ人工芝DIYに活かしてみてください。

もし具体的なカット方法や商品選びで疑問があれば、専門店に相談するのも良いでしょう。

それでは、快適で美しい人工芝ライフをお楽しみください。